Alongside artificial intelligence, quantum technology is seen as one of the major technological fields of the future. Quantum sensor technology is an important area of this. What principles and technologies are behind the term and what is quantum sensor technology already doing in maritime applications today?

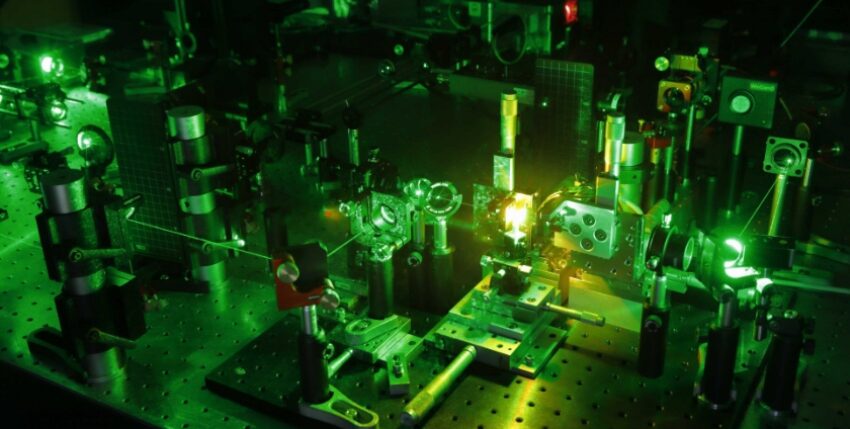

The term quantum sensor technology is used to distinguish it from conventional sensors and describes any sensor that utilises quantum physics principles. Magnetometry, the measurement of magnetic fields, is already an advanced area of quantum sensor technology. Two technologies dominate here: superconducting quantum interference devices (squids) and optically pumped magnetometers (OPMs), each with individual characteristics that need to be considered for a possible application.

The Squid is based on the utilisation of quantum physical effects in superconducting rings. This technology has been in use for decades, is tried and tested and has an impressive sensitivity. The noise density of squids, a measure of the sensitivity and therefore performance of the sensor, is around a thousand times higher than that of so-called fluxgate sensors, the standard for classic magnetic field sensors. However, the practical use of these systems is hampered by technical factors. Superconductors must be cooled to very low temperatures. A great deal of technical effort is required to ensure these operating temperatures - for example for cryogenics, thermally insulated housings and the provision of continuous liquefied cooling gases. While the actual sensor unit of a squid is quite compact, the overall systems are comparatively heavy, large and demanding to operate due to these requirements. Accordingly, they can mainly be used in stationary systems or test facilities, although mobile use is also possible.

However, there is also constant further development in this area. In order to reduce the disadvantages of cryogenics, the use of high-temperature superconductors is possible, whereby high temperature describes a typical operating temperature of around minus 200 degrees Celsius.

Overall, squids are powerful and proven instruments for magnetic field measurement. However, the high technical complexity associated with cooling remains a fundamental disadvantage of these systems.

Optically pumped magnetometers are sensors in which the spin precession in an atomic vapour is used to measure the magnetic field. For a long time, the application of this technology was limited to the field of research, but commercial systems have now been available for several years, making these sensors available to a wider range of users. OPMs achieve enormously high sensitivities in scientific laboratory set-ups, comparable to around one millionth of the magnetic field caused by the human heart. They therefore represent the most sensitive magnetometer technology currently available.

However, these often record-breaking values are rarely relevant for the user. Sensors of this type are based on the use of the so-called star regime, which requires a very low external magnetic field. This is a condition that can be specifically induced in a scientific laboratory, but is unrealistic for the "real world". However, OPMs, whose functional principle can also be used in the Earth's magnetic field, still have a significantly higher sensitivity than conventional sensors.

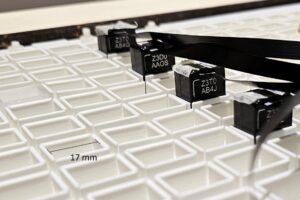

As OPMs can be very compact at just a few centimetres in size and are highly sensitive and uncomplicated to operate (usually connected via USB), there has been increasing interest in these sensors in recent years. They are now increasingly being discussed as an alternative to squids. However, it should be noted that OPMs are subject to certain limitations, in particular they have a lower dynamic bandwidth.

The future: Made in Germany

While many quantum sensors demonstrate excellent performance in the shielded laboratory, they face challenges outside such environments. In this respect, NV centres in diamonds are considered particularly promising. In this technology, nitrogen-vacancy (NV) centres in a diamond crystal are used for magnetometry.

This type of sensor is characterised by its high robustness against large field changes, interference fields or environmental influences. In addition, the sensor element can be reduced to microscopic scales, which would enable pixel sensors. However, the sensitivities achieved with NV centres are not yet fully satisfactory and are not competitive with squids or OPMs. As this is still a comparatively young technology and promising approaches to increasing performance have been developed, this should not obscure the existing potential. It is worth mentioning that German research institutes are regarded as leaders in the field of NV magnetometry.

This raises the question of the relevance of these sensor technologies for the maritime sector. The detection of magnetic signatures from underwater vehicles is not a new topic to begin with. The development of the aforementioned fluxgate sensors in the 1930s made magnetic anomaly detection (MAD) possible. A ferromagnetic body exhibits an intrinsic magnetisation in the earth's magnetic field, which overlays and changes the earth's magnetic field. In addition, other magnetic signatures, caused for example by driving machines or corrosion currents, also occur. This change is detected by magnetic field sensors in the MAD.

However, as the magnetic interference is localised and decreases rapidly with distance, the range is small. Technical advances, such as the use of non-magnetic steel, have also pushed the importance of MAD into the background. Although a certain increase in performance could be achieved here with the higher sensitivity of quantum sensor technology, the fundamental problem of limited range cannot be solved with quantum technology either.

However, another aspect of magnetic detection has received little attention to date. The Debye effect and magneto-hydrodynamic effects generate a magnetic signature in moving liquids and under certain conditions.

When looking at the situation in the wake of seagoing vessels, it can be seen that the conditions for the occurrence of these effects are in principle fulfilled.

It is therefore to be expected that the wake of a seagoing vessel moving through the seawater has a magnetic signature, which could also contain features characteristic of speed and design.

However, these signatures are small and have so far been of little relevance due to the limited sensitivity of magnetic field sensors.

However, with the significantly higher performance of quantum sensor technology, the detection of these physical effects is now within reach, which would open up new approaches to the detection of underwater objects.

Since the wake can reach an extension of several kilometres, magnetic signatures of underwater objects could be detected - albeit indirectly - over much greater distances, which could lead to an enormous increase in area search performance.

In contrast to the acoustic detection of the wake that is already common today, which is usually based on the bubble trail in the wake, such a magnetic signature would also be measurable outside the water and would also be present in slowly submerged objects.

However, a powerful sensor system requires more than just sensitive sensors. In order to distinguish a magnetic wake signature from natural effects such as swell or magnetic background noise, comprehensive signal processing and an understanding of the signature being sought is essential. On closer inspection, the wake is a very complex system. Surface waves, turbulent components or waves within the water column occur together and overlap. Understanding these mechanisms, identifying possible signatures and estimating the magnitude of these effects is the subject of current research work.

Recently, there has been a lively publication activity on this topic, especially from Chinese universities, which deal with the numerical simulation and prediction of magnetic wake effects.

In this context, reference should also be made to reports on the development of a quantum sensor in China, which, it is claimed, can detect the magnetic signature of submarines over long distances.

Quantum sensor technology in navigation

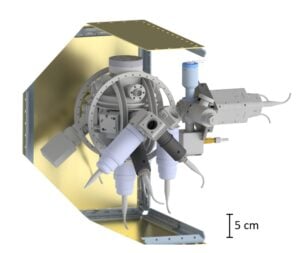

Another maritime area in which the use of quantum technology could open up new possibilities is navigation. Accelerations can be measured with high precision using quantum sensors. The dominant concept here is currently to detect accelerations using interferometry with matter waves from cold atoms (or so-called Bose-Einstein condensate). However, there are also other approaches, such as utilising the spin precession of atoms - similar to how OPMs are used for magnetic field measurement.

While this technology may seem academic at first, the potential benefits are of immediate practical importance. Satellite-based navigation (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) has become standard practice. Inertial navigation systems (INS) are used underwater, where satellite signals cannot be received, or when GNSS is deliberately disrupted, as has been regularly observed in the Baltic Sea in recent years. These record the acceleration and rotation of a vehicle in order to calculate the distance travelled. Together with a known starting point, this results in an estimate of the current location. However, long-term drifts make the determination of location more uncertain with increasing duration and distance travelled.

Quantum sensor technology could make a contribution here, as it is considered to be more drift-stable and could enable additional gravity-based position estimation. However, quantum-based acceleration sensors often have a comparatively low bandwidth and are therefore unable to reliably detect rapid or strong changes in acceleration - a limitation that hardly causes any problems with conventional sensors. For this reason, quantum navigation can currently be seen as a useful addition to conventional inertial navigation, although the extent of the achievable increase in performance remains to be seen.

This technology is already on its way out of the laboratories and into the maritime world. For example, an acceleration sensor based on cold atoms is being trialled in a collaboration between the British Navy and universities.

Are quantum sensors therefore to be seen as a revolution that makes previous processes, technologies and experiences obsolete? Based on current knowledge, this question can probably be answered in the negative. However, quantum sensors represent an evolutionary next step that harbours great potential for increasing performance and could open up new possibilities.

For this reason, the Defence Technology Agency 71 has included quantum sensor technology as a new research topic in its 2024/25 research programme in order to systematically investigate the potential of this technology for maritime applications. This picks up on a technological trend that is increasingly being utilised in the maritime and military sector worldwide.

Dr Martin Rosner holds a doctorate in magnetometry from the Technical University of Munich and works as a department head in the Centre for Water, Structure-borne and Airborne Sound at WTD 71. There he works in the field of quantum sensor technology and its application in the maritime environment.

Martin Rosner