Six years ago, the MSC Zoe lost several hundred containers in the North Sea - and for hours the crew didn't notice. Researchers are now working on ways to minimise the extent of such accidents.

Six years ago, the "MSC Zoe" was one of the largest container ships in the world: a good 395 metres long and 59 metres wide, it can load over 19,000 standard containers (TEU). The Panamanian-flagged ship was on its way from Portugal to Bremerhaven on the night of 2 January 2019 when it happened: A total of 342 boxes went overboard in several batches in bad weather off the Dutch and German coasts. This is according to the report presented by investigators from the German Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation (BSU) together with colleagues from the Netherlands and Panama on 25 June 2020.

Due to the environmental damage, the investigators categorised the accident as a very serious marine casualty. The containers that fell into the sea weighed an estimated 3,257 tonnes and their contents, according to the report. The containers mostly contained consumer goods and their packaging. Plastic in particular was washed up on the coast of the Wadden Islands after the accident. According to the report, one container was filled with millions of plastic pellets, while two others contained hazardous substances, namely chemicals and lithium-ion batteries. "The containers and their contents have heavily polluted the Wadden Sea region in the Netherlands and Germany."

The ship had rolled heavily in bad weather. The report lists several phenomena as suspected causes of the container losses, including contact or near contact with the seabed and so-called green water moving over the deck and against the cargo. The phenomena could have led to "large acceleration forces and force effects on containers and their securing devices".

Various researchers are investigating how cargo on board ships can be better secured. Cargo securing is a perennial issue in the industry.

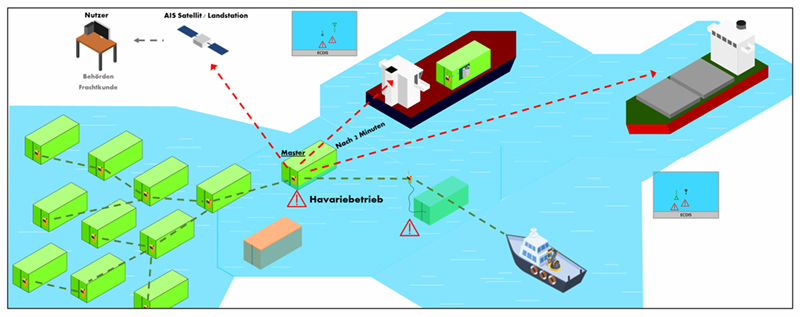

The ConTAD project takes a different approach. It starts at the point when the (first) boxes have already gone overboard. This could make it particularly relevant for cases similar to that of the "MSC Zoe", in which the accident drags on over a longer period of time. ConTAD stands for "Container Tracking and Accident Detection". It is about smart container trackers that detect and report accidents, explains Prof Dr Christian Denker, project manager at Jade University of Applied Sciences in Elsfleth.

The trackers are to include sensors that register movements and distinguish accidents from unproblematic movements. "We are developing algorithms that can separate: 'Aha, now I'm being lifted off a container gantry crane, now I'm on a ship and now I'm falling into the water'." In the water, the trackers are supposed to report the accident via AIS. AIS is the Automatic Identification System for shipping and is used in particular to protect against collisions.

Containers form networks

One challenge is that the AIS capacities in each sea area are limited, explains Denker. The idea is therefore: "We first connect the individual container trackers that are on board via a separate radio channel. And there we declare a master that takes over the AIS communication for all of them." This also saves the trackers' batteries. The network has to constantly reorganise itself, for example when containers drift apart. Prioritisation of dangerous goods containers is also conceivable.

Floating devices should make it possible to track submerged containers down to a certain depth. The professor and his colleagues Moritz Oberjatzas and Rupak Paul from the Department of Maritime Studies and Logistics plan to map the positions of individual containers or groups on an electronic nautical chart, just like a ship with AIS.

This could prevent collisions and guide rescue vehicles to the right place. First and foremost, however, the crew is notified of the accident. This report can be decisive in containing the damage. In the case of the "MSC Zoe", the first five of at least six major container losses were not registered, according to the investigation report. "The size of the vessel, the constant movement of the vessel, noise on the bridge due to wind and shifting objects, and the night-time conditions probably contributed to the overboard going unnoticed." The investigators have reconstructed the chronological sequence according to which the ship's first containers were lost in the North Sea at 8 p.m. on New Year's Day 2019. The accident was not noticed until 1 a.m., five hours later.

Denker and his colleagues at ConTAD are working together with Hapag-Lloyd, among others. According to Denker, the largest German container shipping company could allow practical tests on board. Hapag-Lloyd already has the "Live Position" tracking system, which is intended for tracking during normal operations. Denker believes it is possible that trackers with different purposes will ultimately be integrated into one housing. After all, the devices would have to be maintained, which is time-consuming given the large number of containers.

Phillipp Steiner