Die Unterwasser-Mission „Redwing“: Was der neue Glider kann – und was er für Verteidigung und Sicherheit (nicht) leistet

Teledyne Marine (Thousand Oaks, Kalifornien) und die Rutgers University (New Brunswick, New Jersey) haben am 10. Oktober 2025 vor Martha’s Vineyard (Massachusetts) den Slocum-Sentinel-Glider „Redwing“ auf eine bis zu fünfjährige Erdumrundung geschickt – nach Angaben der Initiatoren die erste Weltumfahrt eines autonomen Unterwasser-Gleiters überhaupt. Ziel ist es, in bislang wenig vermessenen Meeresregionen kontinuierlich Temperatur-, Salzgehalts- und Dichtedaten (CTD) zu erheben und diese nahezu in Echtzeit in globale Modelle einzuspeisen. Unterstützt wird das Vorhaben u. a. von NOAA (National Oceanic and Atmospherich Administration, US Department of Commerce), der UN Ocean Decade und der Marine Technology Society. Internationale Fach- und Technikmedien heben den wissenschaftlichen Pioniercharakter der Unternehmung hervor: Die Mission wird als „weltweit erste“ dieser Art eingeordnet und mit den großen Erwartungen an verbesserte Wetter- und Ozeanvorhersagen verknüpft.

Technik und Missionsprofil

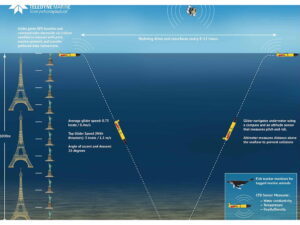

"Redwing" ist ein speziell für Langstrecke und Ausdauer ausgelegter Slocum-Sentinel-Glider. Er kombiniert das klassische Gleiten mittels veränderlicher Auftriebskammer mit einer vergrößerten Buoyancy-Engine und lageabhängig zuschaltbaren Hilfsschrauben, um kurze Gegenstromphasen zu überbrücken. Der Gleiter meldet Position und Messdaten im Regelfall alle 8–12 Stunden via Iridium/GPS. Nach jedem Auftauchen (surfacing) passt die Missionsführung den Kurs an, um die Strömungsfelder des Seegebietes optimal auszunutzen. Geplante Wartungsstopps (u. a. Gran Canaria, Perth, Wellington, Falklandinseln, ggf. Brasilien/Karibik) erlauben Sensor- und Batterie-Austausch sowie Biofouling-Reinigung.

Wissenschaftlich interessant ist weniger die Sensorik (CTD, Altimeter, Inertialsensorik), als das enorme räumlich-zeitliche Verweilen entlang einer quasi-globalen Route. Rutgers und WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts) setzen für ihre Datensammlung seit Jahren auf dicht und netzartig verteilte Gleiter – "Redwing" soll diese Datengewinnung auf bislang schwer zugängliche Gebiete erweitern.

Einordnung: Gleiter vs. „klassische“ AUVs/XL-UUVs

Gleiter-Prinzip: Systeme wie Kongsbergs "Seaglider", ALSEAMARs "SeaExplorer" oder MRV/Scripps "Spray" bewegen sich energiearm in „Sägezahn“-Profilen zwischen Oberfläche und Tiefe (typisch 200 bis 1.000 m) mit rund 0,5 kn Reisegeschwindigkeit. Ausdauer und Kosten/Seemeile sind unschlagbar, die Geschwindigkeiten aber gering. Die Plattformen tragen physikalische, bio-/geochemische und akustische Sensoren und senden beim Auftauchen ihre Daten via Satellit.

AUV/XL-UUV-Prinzip: Große, propellergetriebene, hochautonome UUVs wie DARPA/Northrop Grummans "Manta Ray" (USA) oder Andurils "Ghost Shark" (AUS) zielen auf hohe Reichweiten, große Nutzlasten und militärische Aufklärungs-/Bekämpfungs-Profile. Sie kombinieren oft Buoyancy-, Propulsions- und Steuerungsmodi, benötigen aber deutlich mehr Energie/Logistik. Die Stück- und Missionskosten liegen um Größenordnungen höher. Australien hat "Ghost Shark" jüngst als Rüstungsvorhaben (1,7 Milliarden Australische Dollar) in den Flottenaufbau gehoben; "Manta Ray" absolvierte 2024 vollwertige Seeerprobungen.

Fazit: Zahlreich ausgebrachte Gleiter liefern „breite, tiefe, lange“ Umwelt- und Lagebilder – mit minimalem Signatur- und Kostenprofil. XL-UUVs liefern „tiefe Effekte“ (ISR, Täuschung, ggf. Wirkmittel), sind aber knapp und teuer. "Redwing" steht als Gleiter exemplarisch für „Persistent Sensing“ – nicht für „Persistent Effects“.

Vergleich "Redwing" mit anderen Gleitern

- Kongsberg "Seaglider" (bis etwa 1.000 m Wassertiefe, monatelange Einsätze, klassischer CTD-Träger): etabliert in Ozeanographie und (US-)Marine, robuste COTS-Plattform.

- ALSEAMAR "SeaExplorer" 1000/1000-M (bis 1.000 m, 0,5–1 kn, bis etwa 110 Tage; „M“ mit akustischer KI/Edge-Processing, Verschlüsselung, vernetzbar): jüngst von der französischen Marine (5 Systeme) für Unterwasser-Akustikaufklärung beschafft und in NATO-Übungen erprobt.

- MRV/Scripps "Spray" 2 (Modernisierte Version des bewährten Spray-Typs, höhere Reichweite/Nutzraum, einfache Wartung): breit wissenschaftlich genutzt.

Was unterscheidet "Redwing"? Der Mehrwert besteht weniger in den Sensoren, als in der Missionsgeometrie (globale Erdumrundung) und im logistischen Konzept (weltweite Wartungsoption). Gegenüber Standard-Gleitern setzt "Redwing" auf größere Auftriebs-Reserven und optionalen Vortrieb, um kurzzeitig Strömungen ausgleichen zu können.

Eventueller militärischer Nutzen

Für die Deutsche Marine bzw. eine NATO-Marine in Nord-/Ostsee bieten Gleiter drei relevante Aspekte:

- Rapid Environmental Assessment (REA) & Acoustic Intelligence (ACOUSTINT): Dichte Messreihen zu Temperatur, Salzgehalt und Tiefe (CTD) liefern zusammen mit Schallgeschwindigkeitsprofilen ein präzises Bild davon, wie sich Schall unter Wasser ausbreitet. Auf dieser Basis lassen sich U-Jagd-und Minenabwehr-Maßnahmen gezielter planen: Welche Sensoren (z. B. Sonarbojen, Schleppsonare) in welcher Tiefe arbeiten sollten, wo Schattenzonen entstehen können und wo Schall weiter trägt. Kurz: Die Profile zeigen, wo man hören kann – und wo nicht. Das erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit und spart Zeit. SeaExplorer-Flotten demonstrierten genau diese Rolle in NATO-Lagen.

- Schutz kritischer Infrastruktur: Persistente, stromsparende Sensorträger können entlang von Pipelines, Strom-/Datenkabeln und Offshore-Parks agieren, hydrografische Anomalien und ungewöhnliche Akustikmuster erfassen und Alarme an Oberflächensensoren (USV/Boje) oder Küstenstationen weitergeben. Frankreichs Beschaffung unterstreicht, dass Gleiter als verteilte, schwer detektierbare Sensorik eine ergänzende Säule der Unterwasseraufklärung sind.

- Kosten-/Massenfaktor: Wo XL-UUVs selten sind, erlaubt ein im Seegebiet ausgebrachtes „Gleiter-Netz“eine stetige, maßstabsfähige Datenbasis – Grundlage für Multi-Static-Unterwasserkriegführung (ASW) und Anomalieerkennung durch bordeigene KI (Edge-KI), d.h. die Daten werden direkt im Gleiter vorbewertet.

Gleiter sind allerdings kein Ersatz für Reaktions-/Wirkmittelträger. Sie sind langsam, manövrierlimitiert und für Kinetik ungeeignet. In hochdynamischen Lagen (z. B. Verfolgung eines U-Boot-Kontakts) sind schnelle AUVs/USVs/Hubschrauber/Sensorbojen nötig. In der Ostsee mit dichter Schifffahrt und fischereiwirtschaftlicher Nutzung sind Kollisions- und Havarierisiken beherrschbar. Dem versucht, auf unsere Nachfrage, "Redwing" mit praktikablen Gegenmaßnahmen zu begegnen. Dazu gehören tiefes Operieren 200–1.000 m, Planung von Oberflächen-Zyklen und Routenplanung außerhalb von Hauptverkehrswegen.

Die praktischen Stolpersteine liegen weniger in der Technik als im Betrieb auf See: Ein Gleiter läßt sich nicht einfach irgendwo aussetzen. Für Küstenmeer und EEZ braucht es Freigaben. Und damit gegebenenfalls eine saubere Abstimmung mit Küstenwache, Verkehrszentralen und Fischerei. Hinzu kommen die Pflicht zur Hilfeleistung bei Notfällen, klare Regeln zur Datenhoheit sowie Schutz vor Manipulation oder Diebstahl beim Auftauchen des Gleiters.

Zusammenfassung

Abgesehen von der ambitionierten Weltreise setzt "Redwing" technologisch und militärisch keine neuen Maßstäbe. Sein Mehrwert liegt in Breite, Dauer und Verlässlichkeit der Datengewinnung sowie in der Umsetzung der Technik in operative Praxis und Nutzung.

Für Deutschland und die NATO in Nord- und Ostsee könnten Gleiter vor allem als Sensoren für flächendeckende, langfristige Umwelt- und Lageerfassung in Frage kommen.

Ob "Redwing" die Welt tatsächlich umrundet, bleibt zweitrangig. Entscheidender dürfte sein, ob die Mission die angewendeten Steuerungs- und Kontrollverfahren derart bestätigt, dass ein verlässlicher Alltagsbetrieb möglich wird.

https://www.youtube.com/@teledynemarine2170