Das Combined Joint Task Forces (CJTF) – Konzept ist ein 1994 angeregtes und 1996 gebilligtes NATO-Konzept Alliierter Streitkräftekommandos zur Führung von NATO-Verbänden in der Krisenbewältigung und Konfliktverhütung. Es findet auch heute – drei Jahrzehnte später – noch Anwendung in zahlreichen Operationen rund um den Globus.

Bedeutung des Begriffes CJTF

Zum besseren Verständnis des Begriffes muss man ihn in seine Bestandteile zerlegen: Hinter dem Begriff Force steckt eine militärische Formation bzw. ein Verband. Eine Task Force ist ein Verband mit einem bestimmten, gemeinsamen Auftrag. Sie löst sich in der Regel nach Erledigung des Auftrages oder Ablauf einer vereinbarten Frist wieder auf. Eine Joint Task Force besteht aus Formationen / Verbänden von mindestens zwei unterschiedlichen Teilstreitkräften (Heer, Luftwaffe, Marine, Weltraum- oder Cyberkräfte). Eine Combined Joint Task Force setzt sich aus Kräften von zwei oder mehr Nationen zusammen.

Eine solche CJTF wird normalerweise für eine bestimmte Aufgabe optimiert zusammen gestellt. Dabei handelt es sich um verlegbare Kräfte, da es bei einer CJTF nicht um Landes- und Bündnisverteidigung, sondern um Krisenbewältigung geht. Da solche Kriseneinsätze unterschiedlichster Art sein können (Friedensicherung, Katastrophenhilfe, Piratenabwehr, Terrorbekämpfung, etc.) ist auch die Zusammensetzung der Kräfte, der Führungsstäbe und der Führungsorganisation jedes Mal anders. Die Rolle des Führungshauptquartiers ist daher entscheidend, die Kräfte aufgabenoptimiert zusammenzustellen und einzusetzen. Wie die Kommandostruktur ist auch die Führungssystem-Architektur in jeder CJTF dem Auftrag entsprechend verfeinert und daher unterschiedlich zu den anderen. Exakt diese Flexibilität machen das Konzept so erfolgreich und langlebig.

Entstehung einer CJTF

Hat das NATO Allied Council als höchstes permanentes Gremium der NATO Mitgliedsnationen über die Durchführung einer Operation einstimmig entschieden, werden die Nationen zur Force Generation – der Gestellung von Kräften einschließlich Führungs- und Stabspersonal – aufgefordert. Normalerweise wird eine Nation das Operations Hauptquartier (opertive Planungsebene) stellen, eine andere das Force Headquarter (taktische Durchführungsebene). Die Stäbe dieser Hauptquartiere werden dabei multinational besetzt.

Network Centric als Voraussetzung

Ein Verband, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Nationen und Teilstreitkräften hat eine wesentliche Herausforderung: die Interoperabilität. Gemeint ist hier nicht nur das technische, sondern auch das prozedurale Zusammenwachsen und -wirken als eine Einheit. Mit dem CJTF-Konzept kam zufällig zeitgleich der technologische Schritt zu offenen Architekturen, was technisch in der Theorie die Umsetzung der vernetzten Operationsführung - Network Centric Warfare – erlauben würde.

Wie wenig die ihre Mitglieder interoperabel waren, zeigte zum Beispiel 1999 die NATO-Operation Allied Force. Operierten Briten, Deutsche, Italiener und Niederländer noch halbwegs effektiv zusammen, erschien es, als bewegten sich US-Amerikaner und Franzosen ausserhalb der NATO Verfahren.

Dies verbesserte sich mit den NATO Operationen nach 1999 im Kosovo (KFOR) und ab 2003 innerhalb der NATO-geführten ISAF-Allianz in Afghanistan. Da diese Operationen über viele Jahre andauerten bzw. noch heute andauern, konnte sich die Interoperabilität technisch und prozedural signifikant weiter entwickeln und die Nationen konnten bzw. können ihre jeweiligen Verbände vor der Entsendung entsprechend vorbereiten. Hier wurden auch erstmals militärische Formationen von Nicht-NATO-Mitgliedern integriert.

Plug-and-Fight als Ziel

Die US-Streitkräfte forderten und erzielten für sich selbst im Zusammenhang mit Network Centric Warfare die Fähigkeit zu Plug-and-Fight im Sinne einer verzugslosen Integration in eine Operation, was multinational aber nie wirklich erreicht wurde. Zum Einen liegt dies am unterschiedlichen Tempo der technologischen Entwicklung innerhalb der Allianz und den Partnerländern, zum Anderen sind auch die technischen Architekturen (z.B. die Führungsinformationssysteme) in jeder Operation unterschiedlich, je nachdem, welche Nation die Führung hat. Dies stellt hohe Anforderungen an Ausrüstung, Ausbildung und Flexibilität der abgestellten multinationalen Kräfte.

Horn von Afrika offenbarte die Herausforderung

Um 2010 herum operierten am Horn von Afrika gleich vier westliche maritime Task Forces: Task Force 150 in der US geführten Coalition-of-the-Willing ENDURING FREEDOM gegen den internationalen Terrorismus, die Task Force 151 in einer UN-Operation gegen Piraterie, die EU-Naval Force ATALANTA zum Schutz der Schiffe des World-Food-Programmes gegen somalische Piraten und eine NATO-Task Force in der Operation OCEAN SHIELD gegen Terroristen und Piraten.

Zwar kooperierten diese Task Groups auch miteinander, jedoch immer im Rahmen gewisser Grenzen, was Auftrag und technisch-taktische Möglichkeiten betraf. Ein Hin- und Herwechseln zwischen den Operationen wäre nach dem Net Centric Warfare Gedanken wenigstens für die Einheiten der NATO-Nationen wünschenswert gewesen, in der Realität aber auf Grund der unterschiedlichen genutzten Führungssysteme und – strukturen nur mit mehrtägiger bzw. mehrwöchiger Vorbereitung möglich gewesen. Kein Gedanke an Plug-and-Fight. Das CJTF-Konzept selbst bietet eben keine einheitliche, operationsübergreifende Integration für die taktische Ebene. Noch wesentlicher jedoch sind hier die juristischen Hürden für ein solches kurzfristiges umtasken: In den meisten Ländern erfordert die Teilnahme an einer spezifischen Operation ein entsprechendes politisches Mandat.

Neue Player im Operationsgebiet

Aber ganz andere, neue Player offenbarten damals die Erfordernis für bessere und sehr viel breiter gedachte Interoperabilität. Das die Handelsschiffe betreffende Lagebild am Horn von Afrika wurde durch die zivile UN-eigene International Maritime Organisation (IMO) und das EU-eigene militärische Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA) erstellt und verteilt. Über beide Organisationen wurden auch Beziehungen zu asiatischen, afrikanischen und US-amerikanischen Organisationen der maritimen Interessensverbände und Industrien aufgebaut, deren Informationen und Mitarbeit entscheidend für das Eindämmen der Piraterie in der Region war und noch heute ist. Für die Bundeswehr ergaben sich im Verlaufe der Hochphase von ATALANTA enge ressortübergreifende Arbeitsbeziehungen mit der Bundespolizei und der deutschen Justiz.

Bereits in Afghanistan und auf dem Balkan hatte sich gezeigt, wie wichtig es ist, Kenntnisse auch über die zivilen Kräfte anderer Ressorts bzw. Nicht-Regierungs-Organisationen im Operationsgebiet zu haben und mit diesen zu kooperieren.

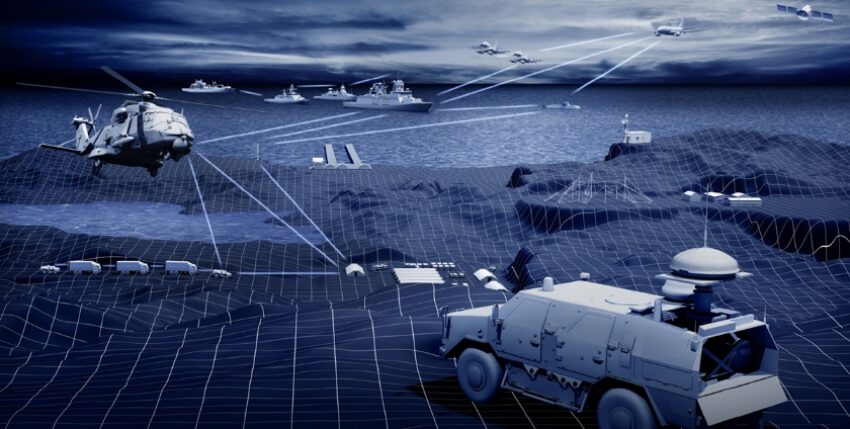

NATO setzt auf Multi-Domain Operations

Auf eine solche Kooperation zielt das Multi-Domain Operations (MDO) – Konzept der NATO ab. 2023 wurde es gebilligt. Die NATO unterscheidet darin insgesamt fünf operative Dimensionen (englisch: domains): Land, Luft, See, Weltraum und Cyber. Im Gegensatz zum Begriff Joint geht es hier nicht um die eingesetzten Teilstreitkräfte, sondern um die Dimensionen, in welchen ein Effekt bzw. Effekte erzielt werden soll.

Die Bundeswehr übersetzt die NATO-Definition von MDO wie folgt: „Orchestrierung militärischer Aktivitäten über alle Dimensionen und Umgebungen, synchronisiert mit nicht-militärischen Aktivitäten, um das Bündnis in die Lage zu versetzen, überlappende Effekte mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu erschaffen.“

Die Zusammenarbeit von Teilstreitkräften – also der Joint-Gedanke - bleibt dabei Wesenskern von MDO. Der wesentliche Unterschied zwischen Joint- und Multi-Domain Operations besteht in der Tiefe und der Qualität der Integration im Sinne der „erforderlichen Geschwindigkeiten“. Die NATO spricht hier auch von einer „Evolution of Joint Operations“. Der zweite Schwerpunkt von MDO liegt auf dem Synchronisieren militärischer Operationen mit nicht-militärischen Aktivitäten im Operationsraum.

Voraussetzung und bestimmendes Merkmal von MDO ist eine umfassende und bruchfreie Anbindung aller beteiligten Elemente auf taktischer und operativer Ebene. Zweck ist die zeitliche Verkürzung des Ablaufs zwischen Auffassen des Ziels durch Sensoren, Entscheiden über die erforderliche Wirkung und Auslösen des Effektors. Diese sogenannte „sensor-decider-shooter-chain“ erfordert eine bruchfreie Integration durch eine möglichst breite Vernetzung ohne vulnerable Knotenpunkte. Hierbei ist zweitrangig, von welcher Plattform oder in welcher Teilstreitkraft diese drei Prozesse bereit gestellt werden. Qualität und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung sind der Schlüssel für den Erfolg.

Synchronisierung mit nicht-militärischen Organisationen

Dies gilt nicht nur für den Waffeneinsatz sondern im übertragenen Sinne auch für die Erzielung von nicht-kinetischen Effekten und sei es durch andere, zivile Player im Operationsraum. Evolutionäres Fernziel von MDO ist die Tranformation aus der vernetzten Operationsführung in die datenzentrierte Operationsart, welche auch diese nicht-militärischen Organisationen einschließt. Das MDO-Konzept stellt fest, dass die nicht-staatlichen Stakeholder nicht der Befehlskette des Militärs unterliegen, aber nicht-militärische Handlungen mit den militärischen Aktivitäten synchronisiert werden müssen. Daraus folgt, militärische und nicht-militärische Handlungen möglichst in einen gesamtstaatlichen Ansatz einzubetten. Militärische Operationen werden effektiver, wenn sie von nicht-militärischen Handlungen flankiert und unterstützt werden – und meistens gilt diese Erkenntnis auch umgekehrt. Militärische und zivile Führungssysteme benötigen also Schnittstellen, über die Informationen verzugslos ausgetauscht werden können. Ebenso müssen die Einsatzgrundsätze und -prinzipien des Militärs und ziviler Organisationen gegenseitig bekannt sein.

Fazit

Das CJTF-Konzept ist keine NATO-Erfindung und auch kein NATO-Alleinstellungsmerkmal. Die USA operieren bereits seit Anfang der 90-er Jahre nach einem nationalen CJTF-Konzept, welches die NATO 1994 adaptiert hat. Ziel der USA unter Anderem war die stärkere Einbindung von Alliierten und Partnern und deren stärkeres Engagement auch in der Führung gemeinsamer Operationen. Mittlerweile führen auch andere supra-nationale Organisationen wie beispielsweise die Vereinten Nationen oder die Europäische Union Operationen in Anlehnung an das Konzept durch. Auf der militärisch-operativen Ebene ist das CJTF-Konzept höchst erfolgreich und noch immer zeitgemäß. Auf der taktischen Ebene hinken die Qualität der Integration und die Geschwindigkeit der Prozesse zum Waffeneinsatz mittlerweile jedoch stark hinter den technologischen Anforderungen her.

Für die Deutsche Marine wird die querschnittliche Sensor-Shooter-Integration noch immer durch die industriepolitisch getriebene Systemvielfalt bei gleichzeitig fehlenden Standardschnittstellen verhindert. Mangelnde Zusammenarbeit und fehlende Dynamik bei den Prozessverantwortlichen verhindert die seit vielen Jahren geforderte Automatisierung von Lagebildaufbau und Bekämpfungsplanung – eine Grundvoraussetzung der vorab beschriebenen MDO-Fähigkeiten auf taktischer Ebene.

Auch wenn das MDO-Konzept im Schwerpunkt auf die Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet ist, bietet es wichtige Anknüpfpunkte für die auf Krisenoperationen ausgerichteten CJTF. Das MDO-Konzept bietet hier Antworten zu tieferer Integration von Kräften aber auch der Entscheidungs- und Durchführungsebene mit dem Ziel, Effekte (lethale wie auch nicht-lethale) in der erforderlichen Zeit bereit zu stellen. Die Integration den anderen Stakeholder im Operationsraum wird durch MDO zur systemkritischen Forderung. MDO entwickelt dabei die Network Centric Warfare zur Data Centric Warfare weiter.

Das Erreichen einer derart ausgeprägten MDO-Befähigung ist es ein langer Weg. Fragen nach flacheren C2-Strukturen, tieferer System-Integration, umfassenderen Architekturen und der Synchronisierung mit nicht-militärischen Partnern müssen beantwortet werden. Das CJTF-Konzept hat große Chancen, von dieser Entwicklung in die Zukunft begleitet zu werden.

Fregattenkapitän Andreas Uhl ist Mitverfasser des durch NATO Allied Command Transformation im April 2023 herausgegebenen Multi-Domain Operations-Konzept. Aktuell leistet er Dienst im Marinekommando.

Andreas Uhl