Andere Nationen verfügen bereits über Hyperschallflugkörper. Nun stehen sie auch im Lastenheft der künftigen deutschen Luftverteidigungseinheiten.

Hyperschallflugkörper sind spätestens seit dem Einsatz des Marschflugkörpers „Kinschal“ durch Russland im Ukrainekrieg in das Bewusstsein der Luftverteidiger gerückt. Sie gehören zu den fortschrittlichsten und bedrohlichsten militärischen Technologien. Hyperschallflugkörper fordern alle bestehenden Raketenabwehrschirme mit neuen Flugprofilen und Angriffsmustern heraus. Hier müssen bestehende Abwehrsysteme deutlich weiterentwickelt werden. Nachfolgend wird der aktuelle Sachstand solchen Flugkörpern beleuchtet und es wird auf die erforderlichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung eingegangen.

Was sind Hyperschallflugkörper ?

Hyperschallflugkörper bewegen sich mit Geschwindigkeiten von über Mach 5 (ca. 6200 km/h) durch den Raum. An der Technologie für einen derart schnellen suborbitalen Stratosphären-Gleitflugkörper forschte bereits in den 1930-er Jahren der österreichische Ingenieur Eugen Sänger. Die Forschungen wurden national und international nie ganz ausgesetzt, noch im Jahr 2004 kam es zu einem Hyperschall-Testschuss an der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) in Meppen.

Es gibt zwei Haupttypen von Hyperschallflugkörpern: Hyperschall-Gleitflugkörper (Hypersonic Glide Vehicles, HGVs) und Hyperschall-Marschflugkörper (Hypersonic Cruise Missiles, HCMs). Durch ihre enorme Geschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Manövrierfähigkeit sind sie in der Lage, konventionelle Abwehrsysteme zu durchbrechen.

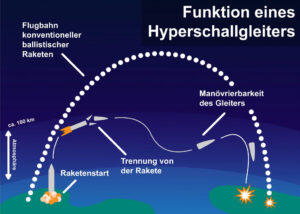

Hyperschall-Gleitflugkörper werden von ballistischen Raketen an den Rand der Atmosphäre in großer Höhe abgesetzt, verfolgen dort eine wellenförmige Flugbahn oder „gleiten“ mit sehr hoher Geschwindigkeit (Mach 10-15) in Höhen zwischen 30 und 60 km auf ihr Ziel zu. Ihre Fähigkeit, während des Gleitfluges zu manövrieren, macht es im Gegensatz zu ballistischen Raketen schwierig, ihre Flugbahn vorherzusagen und sie abzufangen.

Hyperschall-Marschflugkörper nutzen Staustrahltriebwerke, die ihnen kontinuierlichen Schub und hohe Geschwindigkeiten verleihen. Im Gegensatz zu HGVs fliegen HCMs in niedrigeren Höhen zwischen 20 und 30 km. Ihre hohe Geschwindigkeit (Mach 5 – 10) machen sie auf Grund der Staudrucktemperatur vornehmlich für Infrarotsensoren entdeckbar. Die Herausforderung ist das „Verheiraten“ von solcher Art Sensorik mit einem Effektor.

Hyperschallwaffen in den Arsenalen

Manövrierfähigkeit, Grafik: German Institute for Defence and Strategic Studies

China und die USA besitzen bereits Hyperschallwaffen in ihren Arsenalen, viele andere Länder entwickeln diese Technologie. In Russland wurde im März 2018 der HGV Avangard vom russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zusammen mit fünf weiteren „Wunderwaffen“ präsentiert, die er als „technische Durchbrüche und als Garanten der Sicherheit Russlands auf mehrere Jahrzehnte hinaus“ bezeichnete. Sie sollen aus russischer Sicht die Zweitschlagfähigkeit des Landes sichern und das nukleare Gleichgewicht aufrechterhalten, welches Russland seit dem Austritt der USA aus dem Anti-Ballistic-Missile-Vertrag und durch den globalen Ausbau der US-Raketenabwehrsysteme als bedroht sieht. Diese US-Raketenabwehrsysteme sollen durch die neue Technologie im wahrsten Sinne des Wortes ausmanöveriert werden. Anfang 2024 waren Berichten zufolge bereits 10 Avangard-Gleiter einsatzfähig.

Aktuell keine Abwehrmöglichkeiten

Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit von Hyperschallflugkörpern stellen in sich bereits eine erhebliche Bedrohung dar. Extrem kurze Vorwarnzeit und die Fähigkeit der Waffen, komplexe Flugbahnen zu fliegen, machen sie im Vergleich zu anderen Flugkörpern zusätzlich gefährlich. Die aktuell verfügbaren klassischen Flugabwehrsysteme, die auf der Detektion und Abwehr von Unterschall- und Überschallbedrohungen basieren, sind kaum in der Lage, echte Hyperschallflugkörper zu erkennen und zu bekämpfen. Allerdings erzeugt der Flug im Hyperschallbereich extreme Reibungshitze, die durch wärmeempfindliche Sensoren schon frühzeitig erfasst werden kann. Sie könnten also tatsächlich aufgefasst werden.

Die bereits mehrfach im Ukrainekrieg eingesetzten Kinschal-Marschflugkörper sollen nach russischen Angaben Mach 10 schnell sein. Ukrainische Beobachtungen und die Tatsache, dass ein solcher Marschflugkörper durch ein Patriot-Flugabwehrsystem abgeschossen werden konnte, lassen datauf schließen, dass aufgrund der geringen Höhe und des damit verbundenen hohen Luftwiderstandes nur noch eine Geschwindigkeit von Mach 3,5 vorherrschte.

Die bereits mehrfach im Ukrainekrieg eingesetzten Kinschal-Marschflugkörper sollen nach russischen Angaben Mach 10 schnell sein. Ukrainische Beobachtungen und die Tatsache, dass ein solcher Marschflugkörper durch ein Patriot-Flugabwehrsystem abgeschossen werden konnte, lassen datauf schließen, dass aufgrund der geringen Höhe und des damit verbundenen hohen Luftwiderstandes nur noch eine Geschwindigkeit von Mach 3,5 vorherrschte.

Ein sicheres Abfangen bleibt trotzdem aktuell unwahrscheinlich. Die weit überwiegende Mehrzahl bestehender Flugabwehrsysteme wurde zu Zeiten entwickelt, als Hyperschall noch keine Rolle spielte. Die aktuell im Bestand der meisten NATO-Marinen verfügbaren Abwehrflugkörper sind nicht geeignet, Hyperschallflugkörper abzufangen. Neue Technologien und Taktiken sind notwendig, um die Abwehrfähigkeit herzustellen.

Was tun ?

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Hyperschallwaffen arbeiten Ingenieure und Militärs weltweit an der Entwicklung neuer Verteidigungssysteme und Strategien. Dazu gehören moderne Sensorsysteme, die in der Lage sind, Hyperschallflugkörper frühzeitig zu erkennen und ihre Flugbahnen präzise zu verfolgen. In solchen Systemen werden im Westen aktuell Phased Array Technologien mit künstlicher Intelligenz kombiniert. China setzt hier auf eine andere Technologie, das Mikrowellen-Photonik-Radar. Die Innovation beim diesem neuen Radarsystem liegt in der Kombination von Lasern mit drei verschiedenen Mikrowellenbändern. Durch die Nutzung von Mehrband-Mikrowellensignalen und einem eigens entwickelten Algorithmus soll die Genauigkeit und die Geschwindigkeit des Systems bedrohungsgerecht erhöht werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind neue Abfangflugkörper, die schnell, agil und höhentauglich genug für die Bekämpfung von Hyperschallflugkörpern sein müssen. Schneller und wahrscheinlich günstiger einzurüsten wären Laserwaffen, die hyperschallschnelle Ziele präzise und in der erforderlichen Schnelligkeit zerstören können. Die hohe strukturelle Belastung des Hyperschallfluges erleichtert hier die Zerstörung. Laserwaffen können in jedem Fall eine effektive Ergänzung zu bestehenden Abwehrsystemen darstellen. Und weil zu Hardkill immer auch Softkill gehört, können Systeme des Elektronischen Kampfes, die Kommunikations- und Steuerungssysteme von Flugkörpern stören, die Abwehr optimieren helfen. Durch den Einsatz von Störsendern und Cyber-Maßnahmen könnte die Bedrohung erheblich reduziert werden.

Zu guter Letzt müssen die komplexen Prozesse „links vom Abfeuerknopf“ der Luftverteidigungssysteme deutlich beschleunigt werden. Gemeint sind hier Lagebildaufbau, -korrelation und -austausch, Prozesse, die weiter bedrohungsgerecht automatisiert werden müssen. Vielfach sind heutige Abwehrsysteme schon bei hohem Überschall überfordert.

Hyperschall-Technologien auch relevant für die Deutsche Marine

Die US-Navy geht von einer Bedrohung ihrer Flugzeugträger und amphibischen Landungsschiffe durch HGV und HCM aus. Insofern haben die Aussagen in diesem Beitrag eine zunehmende Relevanz auch für Seestreitkräfte. Anti-Ship Ballistic Missiles sind streng genommen keine Hyperschallflugkörper im Sinne der obigen Definition, erreichen auf ihrer ballistischen Flugbahn aber trotzdem Hyperschallgeschwindigkeit. Daher gelten viele der hier getroffenen Aussagen auch für Anti-Ship Ballistic Missiles.

In der Deutschen Marine wurden Hyperschall-Technologien bzw. deren Bedrohung bereits in 2016 parallel mit den Entwicklungen in Russland diskutiert. Damals initiierte die Abteilung Planung des Marinekommandos erste Studien zur Abwehr hyperschallschneller Flugkörper. Die Studien triggerten die aktuellen Projekte zu Hyperschall-Technologien in der Bundeswehr. In diesem Zusammenhang entstand 2019 auch die Forderung an die künftigen Luftverteidigungsschiffe F127 zur Einrüstung eines entsprechenden Abfangflugkörpers (hypersonic Interceptor).

EU Projekte HYDEF, HYDIS und TWISTER sollen Fähigkeitslücke schliessen

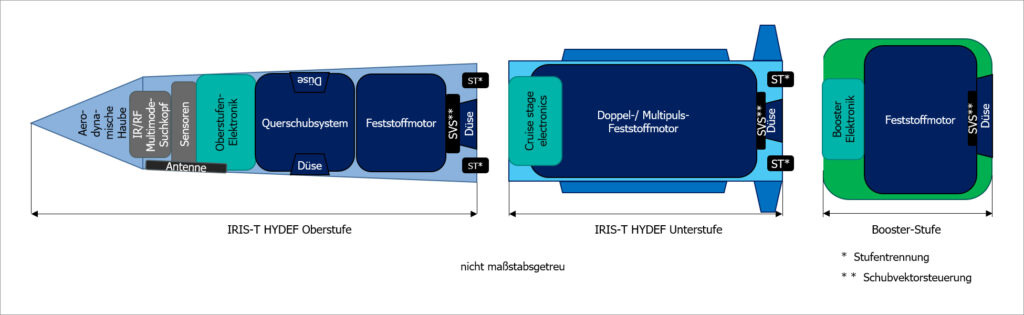

Mittlerweile sind die damaligen nationalen Anfangsuntersuchungen im multinationalen Programm Hypersonic Defence (HYDEF) unter Führung der Europäischen Rüstungsmanagement-Organisation OCCAR[i] aufgegangen. Das Ziel des Programms ist es, ein Gesamtsystem zur Abwehr hypersonischer Bedrohungen zu entwickeln. Dieses Gesamtsystem soll verschiedene, teilweise weltraumgestützte Sensoren beinhalten wie auch einen selbst mit Hyperschall- Interceptor. Für das

Projektmanagement im Projekt HYDEF wurde das spanische Unternehmen SMS ausgewählt. Die deutsche Diehl Defence ist verantwortlich für die technische Umsetzung von der Entwicklung des Gesamtsystems bis hin zum Abfangflugkörper, dem Interceptor, selbst. Dieser Interceptor könnte eine Weiterentwicklung des bekannten IRIS-T Flugkörpers sein. HYDEF soll in Zukunft in der Lage sein, sowohl HCM als auch HGVs zu detektieren und abzufangen.

Neben HYDEF fördert die Europäische Kommission auch die Studie HYDIS² (HYpersonic Defence Interceptor Study) der Fa. MDDA einzuleiten. Bereits im Juli 2023 wurde HYDIS² für eine Finanzierung ausgewählt. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben sich für eine Co-Finanzierung entschieden. HYDIS² steht laut MBDA für die Konzeptarchitektur- und Technologiereife-Studie eines endo-atmosphärischen Abfangsystems gegen neue High-end-Bedrohungen. Die Studie wurde vom HYDIS² Konsortium unter der Leitung von MBDA vorgeschlagen, um ein neues Abfangsystem gegen hypersonische und ballistische Bedrohungen für die Bedürfnisse der europäischen Nationen zu entwickeln. - In 2028 will die EU dann die beiden Systeme vergleichen und sich für eines davon zur Realisierung entscheiden.

Als Führungssystem blickt man auf die vorhandenen BMD[ii]-Führungssysteme der NATO. HYDEF steht dabei in enger Verbindung zum ebenfalls durch die EU im Rahmen von PESCO[iii] gesteuerten Projekt „Timely Warning and Interception with Space-based Theatre Surveillance“ (TWISTER). Mit beiden Projekten sollen die diesbezüglichen Fähigkeitslücken der europäischen NATO-Staaten gegen hyperschallschnelle Flugkörper vor allem im Bereich der bodengebundenen Luftverteidigung beseitigt werden. Parallel zu den internationalen Forschungen auf dem Gebiet „Hyperschall“ werden auch die nationalen Forschungen durch das „Wehrtechnische Kompetenzzentrum Hyperschall der Bundeswehr“, welches an der WTD 91 verortet ist, vorangetrieben. Selbstverständlich kann auch die seegestütze Flugabwehr an dieser Entwicklung teil haben.

Fazit

Hyperschallflugkörper stellen hohe Anforderungen an die Luftverteidigung. Ihre hohe Geschwindigkeit und große Manövrierfähigkeit machen sie schwer zu erkennen und abzufangen. Deutschland arbeitet zusammen mit den europäischen Partnern an Lösungen für Waffen, Sensoren und Führungssysteme. Tatsächlich kamen die europäischen Wissenschaftler und Ingenieure im Technologiefeld Hyperschall in nur wenigen Jahren von einer Studie zu ersten erfolgreich fliegenden Demonstratoren.

Seestreitkräfte können von der Entwicklung der o.a. Hyperschallsysteme profitieren, da solche Systeme auch die Abwehr von Anti-Ship Ballistic Missiles ermöglichen. Für die Deutsche Marine scheinen HYDEF/HYDIS und der Zulauf der sich noch in der Konzeptionsphase befindlichen Luftverteidigungsschiffe eine gewisse zeitliche Parallelität zu bieten mit der Chance, hier eine Fähigkeitslücke zu schliessen. Sollte sich die Lage vorher virulent erweisen, böte ein Laser an Bord einer Fregatte 124 - eingebunden in ein entsprechendes Sensornetzwerk - eine Option.

Andreas Uhl