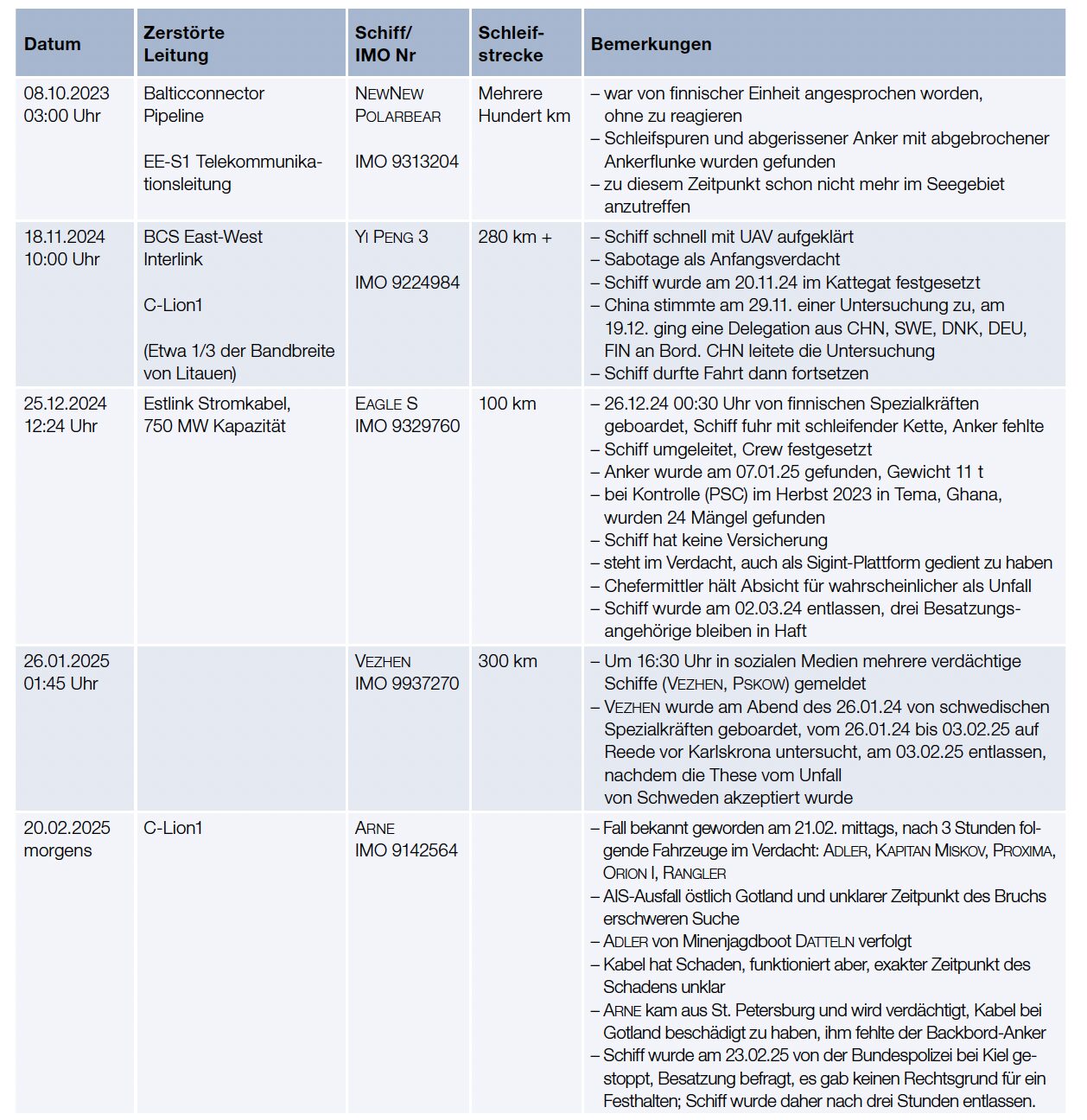

In der Ostsee gab es in den letzten eineinhalb Jahren mindestens fünf Zwischenfälle, bei denen Frachtschiffe mit ihrem Anker Tiefseekabel oder Pipelines beschädigt haben. Handelte es sich dabei um Unfälle oder vorsätzliche Taten?

Bei einer Betrachtung dieser Fälle fallen folgende Gemeinsamkeiten auf:

1. Die Schiffe kamen aus Russland, fuhren Fracht für Russland oder die russischen Reeder oder Eigner unterhielten enge wirtschaftliche Beziehungen mit Russland. Aus Sicht der EU und mit besonderem Blick auf das bestehende Sanktionsregime handelten die Reeder mindestens im Graubereich. Einige hatten russische. Crewmitglieder an Bord.

2. Die Schiffe fuhren über sehr weite Strecken mit schleifendem Anker.

3. Die Besatzung gibt an, von dem Ausrauschen des Ankers nichts bemerkt zu haben und man ist viele Hundert Meilen einfach weitergefahren, auch wenn es zum Bruch der Kette oder einer Ankerflunke kam.

4. Die Schiffe wiesen diverse technische Mängel auf. Dies war entweder bei aktuellen Untersuchungen oder im Fall der Eagle S schon bei früheren Untersuchungen festgestellt worden.

5. Die Schiffe sind nicht oder lediglich unzureichend versichert.

Viele Leser des marineforums haben genügend nautischen Sachverstand, um bewerten zu können, ob man seinen Anker unbemerkt lösen und dann viele Meilen fahren kann. Dennoch soll versucht werden, diese These einmal quantitativ zu erfassen. Weltweit ereignen sich pro Jahr rund 200 Kabelbrüche, davon werden etwa 50 durch Anker hervorgerufen. Die Ostsee macht etwa 0,12 Prozent der Fläche aller Ozeane der Welt aus. In der Ostsee müssten also 0,12 Prozent von 50 Kabelbrüchen pro Jahr passieren. Das wären 0,06 Fälle pro Jahr. Wenn man unterstellt, dass die 200 Kabelbrüche nur in Seegebieten mit Wassertiefen unter 100 Meter stattfinden können, weil ein Anker in der Regel nicht tiefer reicht, dann müsste man nicht die gesamte Meeresoberfläche als Bezugsgröße wählen, sondern nur die Seegebiete, die flacher als 100 Meter sind. Das sind etwa zehn Prozent der Meeresoberfläche. Damit käme man auf 0,6 Fälle in der Ostsee pro Jahr, mithin deutlich weniger als die gezählten fünf in den vergangenen 18 Monaten.

Diese Abweichung bestätigen weitere Experten: In einem Social-Media-Post vom 26. Januar 2025 versuchen verschiedene Analysten, die Häufigkeit der Kabelbrüche statistisch zu bewerten

In jedem Fall kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es sich um eine ungewöhnliche Häufung an Fällen handelt. Ein Analyst hat berechnet, dass eine derartige Häufung von Unfällen bei Kabelbrüchen nur alle 108 000 Jahre vorkommen kann. Man kann sich der Frage aber auch anders nähern. Trotz intensiver Recherche sind schlicht keine Fälle dokumentiert, bei denen ein Seeschiff mehrere Hundert Kilometer weit mit schleifendem Anker gefahren wäre. Umso ungewöhnlicher ist, wenn dies nun mehrfach im selben Seegebiet passiert. Auch ist die typische Situation, in der vergleichbare Schäden entstehen, eine andere: Anker beschädigen Kabel und Leitungen normalerweise dann, wenn ein Schiff versehentlich an einem Ort ankert, wo Kabel verlegt sind, zum Beispiel in der Nähe von Hafeneinfahrten oder in Häfen bei Problemen mit der Maschine. Beim Ankeraufgehen kann dann ein Kabel beschädigt werden. Dass fünf Mal in 18 Monaten ein Schiff mit schleifendem Anker auf hoher See mehr als hundert Kilometer zurücklegt, ist eine ungewöhnliche Häufung.

Als Gegenargumente werden in der Diskussion angeführt, die Schiffe seien mit Autopilot unterwegs oder die Besatzung übermüdet gewesen, das eine oder andere Mal sollen diverse technische Einrichtungen defekt gewesen sein. Insofern sei es möglich, dass man nicht bemerkt habe, mit schleifendem Anker zu fahren. Ein genauer Blick auf einige beispielhafte Fahrtprofile von

Schiffen verdeutlicht die Inkonsistenz solcher Erklärungsansätze:

- Die lange Schleifstrecke: ein Schiff schleift zehn Stunden lang über eine Strecke von mehr als hundert Kilometern einen Anker bei einer Fahrt von sechs bis acht Knoten. In dieser Zeit müssten zwei bis drei Wachwechsel stattgefunden haben, bei denen der Wachoffizier den Zustand des Schiffes überprüft und dabei einen schleifenden Anker bemerken müsste.

- Kurs- und Fahrtwechsel: Die per AIS beobachteten Fahrtprofile aller Schiffe zeigen mehrfache Kurswechsel, etwa beim Passieren eines Verkehrstrennungsgebietes, sowie eine Erhöhung oder Reduzierung der Geschwindigkeit an, während die Schiffe ihren Anker schleppten. Die Yi Peng 2 hat am 18. November 2024 gegen 09:10 Uhr UTC einen Vollkreis gefahren und danach ihre Geschwindigkeit wieder auf zehn Knoten erhöht. Sie hat in diesem Moment vermutlich ihren Anker eingenommen. Die Eagle S hat am 25. Dezember 2024 gegen 11:45 Uhr UTC nach Passieren des Kabels EstLink 2 einen Vollkreis gefahren. Auch die Vezhen hat am 26. Januar 2025 gegen 06:30 Uhr UTC einen Vollkreis gefahren. Das Fahren eines Vollkreises, das in drei der vier betrachteten Fälle beobachtet wurde, kommt in der Handelsschifffahrt sehr selten vor. Es setzt voraus, dass jemand aktiv das Schiff steuert – der Autopilot fährt keine Vollkreise.

Ein Beweis fehlt

In jedem Fall ist eines wichtig: Die hier beispielhaft dargestellten Details sind lediglich Hinweise und geben im günstigsten Fall Indizien her. Sie sind keine Beweise für eine absichtliche Schadensverursachung. Es ist in jedem Fall möglich, dass es eine andere Erklärung für das Geschehen gibt. Sie könnten zum Beispiel aus dem schlechten technischen Zustand der Schiffe herrühren. Mats Ljungqvist, der schwedische Chefermittler im Fall der Vezhen, hat technisches Versagen und schlechte Seemannschaft für den letzten Vorfall in dieser Reihe verantwortlich gemacht. Und ja, es gibt immer wieder Berichte über den schlechten Zustand russischer Schiffe. So hat auch eine Untersuchung der Eagle S diverse technische Mängel gefunden. Bei der Port State Control (PSC), einer Art TÜV für Schiffe, am 8. Januar 2025 wurden 32 gravierende Mängel gefunden. Das Schiff hatte unter anderem kein funktionierendes Radar (!) und war bei einer früheren PSC-Untersuchung in Ghana schon 2023 durch diverse Defekte aufgefallen. Wie bei anderen Schiffen der russischen Schattenflotte oft beobachtet, hatte auch die Eagle S keine Versicherung. Eine Reihe von Vorfällen in den letzten Wochen verdeutlicht den allgemein schlechten technischen Zustand der für Russland fahrenden Schiffe. Am 11. Januar 2025 wurde der voll beladene Tanker Eve ntin von Notschleppern nach Sassnitz verbracht. Er trieb zuvor mit defektem Antrieb nördlich von Rügen. Im gleichen Zeitraum fiel der Frachter Jazz in der Ostsee dadurch auf, dass seine Maschine immer wieder ausfiel. Am 26. Januar 2025 wurde gemeldet, dass der Tanker Unity antriebslos in der Biskaya treibt. Alle drei Schiffe fahren für Russland und hatten trotz nachweislich sehr schlechtem schiffsbetriebstechnischem Gesamtzustand keine Herausforderungen, ihren Anker jeweils an Deck zu behalten. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem technischen Gesamtzustand eines Schiffs und einem unbemerkten „versehentlichen Ankern“ nach Ausrauschen der Kette –besonders über längere Strecken hinweg – lässt sich also als pauschale Begründung ebenso ausschließen.

Wird hingegen unterstellt, dass es sich um russische Sabotage handelt, sollten weitere Hinweise auf einen Russlandbezug in die Bewertung einbezogen werden. Denn derartige Hinweise gibt es: Das mit Tauchbooten bestückte Aufklärungsschiff Sibirjakow (85 m, 3000 t) hatte sich 2023 mindestens dreimal im Bereich der Balticconnector-Pipeline aufgehalten und deren Nord-Süd-Linie abgefahren. Dies geschah genau in dem Bereich, der wenige Wochen später von der NewNew Polarbear beschädigt wurde. Genau in dem Moment, als das Schiff die Pipeline am frühen Morgen des 8. Oktober 2023 überquerte, war es in Begleitung des russischen eisbrechenden, atomgetriebenen Spezial-Frachtschiffs Sev morpu t. Dieses Schiff kann durchaus als Staatsschiff betrachtet werden, es gehört dem staatlichen russischen Nuklearenergiekonzern Rosatom und hat in der Vergangenheit bei Raketentests der russischen Marine assistiert. Michelle Wiese Bockmann von Lloyd’s List Intelligence beschreibt in einem Artikel vom 27. Dezember 2024, dass die

Eagle S in der Vergangenheit sogar als Plattform für Fernmeldeaufklärung (Signals Intelligence, Sigint) genutzt worden sei. Dem Artikel zufolge sei in der Vergangenheit Sigint-Ausrüstung auf dem Schiff installiert worden, auch sei Personal an Bord verblieben, um diese Ausrüstung zu betreiben. Der Artikel führt weiterhin aus, dass die Ausrüstung beim Erreichen russischer Häfen zur Auswertung von Bord gebracht worden sei, er beschreibt ausdrücklich nicht, dass dieses Equipment aktuell an Bord sei. Finnische Behörden erklärten auf Nachfrage, dass sie keine Sigint-Ausrüstung gefunden hätten. Der Wahrheitsgehalt des Berichts von Lloyd's List Intelligence kann aktuell nicht überprüft werden. Reputation von Publikation und Autorin sowie die Rahmenbedingungen können jedoch für die These sprechen: Lloyd’s ist eine renommierte Organisation, die Verfasserin mehrfach als Expertin für die russische Schattenflotte aufgefallen. Zudem ist die beschriebene Vorgehensweise nicht neu – im Kalten Krieg fuhren russische Trawler auch in einer derartigen Rolle zur See. Zu diesem Thema passt eine Untersuchung polnischer Wissenschaftler der Universität Danzig, die im März 2025 veröffentlicht wurde. Demnach wird GPS-Jamming in der Danziger Bucht scheinbar von Schiffen durchgeführt. Es wird ein Leichtes sein zu prüfen, ob sich Kriegsschiffe im Seegebiet befanden, oder ob hier auch Handelsschiffe eingesetzt wurden. Sollte der Bericht zutreffend sein, wäre dies ein starker Hinweis auf die direkte staatliche Beteiligung Russlands an dem Vorfall der Eagle S. Kein staatlicher Akteur würde Sigint-Material, Personal und Unterlagen auf ein Schiff bringen, das er nicht kontrolliert; die Gefahr eines Verlusts oder des Abfließens vertraulicher Informationen wäre zu hoch.

Immer wieder Russland

Bei den hier vorgestellten Fällen handelt es sich um eine außergewöhnliche Häufung von schwer nachvollziehbaren und wenig plausiblen „Unfallhergängen“. Die beteiligten Schiffe haben ausnahmslos Bezüge zu Russland und stehen möglicherweise unter russischer Kontrolle. Auch scheinen andere russische Schiffe mit anzunehmendem hoheitlichen Auftrag an relevanten Abläufen beteiligt zu sein.

Die Besatzungen geben an, den Verlust des Ankers nicht bemerkt zu haben. Dies ist nach hiesiger Bewertung sehr unwahrscheinlich, wäre aber immerhin theoretisch möglich. Nehmen wir an, es wäre so. Der Kapitän überh.rt das laut polternde Ausrauschen der Ankerkette und merkt zunächst nicht, dass er mit schleifendem Anker fährt. Wenn dann aber über mehr als zehn Stunden und mehrere Wachwechsel so gefahren wird und es zu Kurs- und Fahrtänderungen bis hin zum Vollkreis kommt, wird dieses Argument ins Absurde geführt. Jemand muss auf der Brücke der Schiffe Dinge getan – oder eben bewusst nicht getan haben. Und wenn man einen Vollkreis fährt, ändert sich das Seegangsverhalten des Schiffs deutlich, „Wahrschau, Schiff kommt quer zur See!“ ertönt auf deutschen Schiffen dann gerne über die Lautsprecheranlage. Das kann nicht unbemerkt bleiben. Die mit Hilfe der aufgezeichneten AIS-Tracks nachvollziehbaren Fahrten der Schiffe wecken daher erheblichen Zweifel an der These der ahnungslosen Besatzungen und den „automatisch“ fahrenden Schiffen. Und wenn man es merkt, müsste die Frage des Kapitäns lauten: Warum fahren wir einen Vollkreis? Wenn man aber bemerkt, dass man (versehentlich) seinen Anker verloren hat, warum fährt man dann weiter und schadet seinem eigenen Schiff und der Infrastruktur? Warum stoppt man nicht auf? Da Fahrtveränderungen in allen Fällen erkennbar möglich waren, kann man nicht behaupten, die Kontrolle der Antriebsanlage sei blockiert gewesen und man habe nicht stoppen können. Wurden Signale gesetzt, dass das Schiff manövrierunfähig ist? Wurden Hilferufe abgesetzt oder zumindest die Umgebung gewarnt? Wurde versucht, den Anker zu lichten oder die Kette zu durchtrennen? Nichts dergleichen ist bekannt geworden, nichts, was die Besatzung vom Vorwurf einer vorsätzlichen Handlung entlasten würde. Man muss es so deutlich sagen: Die Schiffsführung muss gewusst haben, was sie tat, und sie hat offenbar nichts unternommen, um Schaden abzuwenden. In einem Rechtsstaat gilt eine Unschuldsvermutung, und im Zweifel ist ein Angeklagter freizusprechen. In allen fünf beschriebenen Fällen aber liegen starke Indizien vor, die im Rahmen einer Beweiswürdigung für grob fahrlässiges Handeln, wenn nicht sogar Vorsatz sprechen. Unter Berücksichtigung der hier dargelegten Umstände ist es sehr wahrscheinlich, dass die Vorfälle Folgen eines bewussten Handelns oder Unterlassens sind. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt im Fall der Eagle S ausdrücklich auch der finnische Chefermittler Risto Lohi. Wenngleich das Schiff Im März 2025 entlassen wurde, verbleiben drei Männer der Besatzung in Haft.

Die Bewertung staatlichen Vorgehens erfolgt nach anderen Maßstäben: Für das Vorgehen Russlands in den letzten Jahren hat sich der Begriff hybride Kriegführung durchgesetzt. Russland hat immer wieder gegen den Westen gerichtete Aktivitäten gezeigt, angefangen von GPS-Jamming in der Ostsee über Mordanschläge in verschiedenen Ländern bis hin zu den jüngsten Attacken mit Bauschaum gegen Pkw in Deutschland oder den Angriff auf das Wasserwerk der Insel Gotland. Die Liste der Zwischenfälle, die Russland zugerechnet werden, ist mittlerweile sehr lang. Was aber könnte das Motiv sein, um gerade jetzt mit Hilfe von Frachtern Kabel und Pipelines anzugreifen? Russland sieht sich in einem existenziellen Konflikt mit dem Westen und schließt selbst eine offen geführte militärische Eskalation nicht aus. Vor diesem Hintergrund könnte die Zerstörung von Kabeln und Pipelines erheblichen Schaden anrichten und dadurch Verunsicherung schüren. Zudem könnte Russland so Erkenntnisse über das westliche Vorgehen in solchen Fällen gewinnen. Sollte es außerdem zu spürbaren Ausfällen kommen, ließe das die beteiligten Regierungen schwach aussehen und würde die Handlungsfähigkeit der betroffenen Regierungen infrage stellen. Da sich das Baltikum am Morgen des 8. Februar 2025 vom russischen Stromnetz, dessen Teil es seit Sowjetzeiten war, abgetrennt hat, ist es auf seine Verbindungen mit dem europäischen Netz angewiesen. Wegen der Zerstörung des EstLink-Kabels durch die Eagle S fehlen aktuell 750 Megawatt an Übertragungskapazität. Hier könnte staatliches russisches Handeln sogar in einen kausalen Zusammenhang mit Entscheidungen der baltischen Staaten gebracht werden – das muss aber letztlich Mutmaßung bleiben. Das mutmaßliche Vorgehen Russlands, mit Hilfe von Schiffen Kabel und Pipelines anzugreifen, hat verschiedene Reaktionen hervorgerufen. Die NATO hat die Überwachung der europäischen Gewässer intensiviert. Die Ostseeanrainer tauschen verstärkt Informationen aus. Behörden, aber auch soziale Medien beobachten das Verhalten der Schiffe in der Ostsee genau Abweichungen vom Normverhalten werden jetzt schnell entdeckt und gemeldet. Dies kann man an der zunehmenden Geschwindigkeit erkennen, mit der die Anrainer in den jüngeren Fällen reagieren konnten. Als weitere Reaktion gilt die Verstärkung von Kontrollen, etwa wenn Dänemark beginnt, Schiffe auf der Reede vor Skagen zu überprüfen. In der EU werden weitere Maßnahmen gegen die Schattenflotte diskutiert. So könnten Umweltschutzauflagen und ein hinreichender Versicherungsschutz auf durchfahrenden Tankern kontrolliert werden. Weiterhin denkbar sind eine Erhöhung der Strafen für alle rechtlich Verantwortlichen – ähnlich wie bei Terrorstraftaten –, der Arrest des Schiffs und eine Sperre in der EU für alle beteiligten Personen und Firmen. Hierbei sind komplexe Abwägungen zu treffen, auch hinsichtlich einer möglichen (see-)völkerrechtlichen Präzedenzwirkung. Der sehr schlechte technische Zustand vieler russischer Schiffe in der Ostsee ist belegt. Sie zu kontrollieren liegt daher schon wegen drohender Umweltschäden im Interesse aller Anrainerstaaten, ganz unabhängig vom politischen Kontext. Beschweren kann sich nur der Flaggenstaat, da nur er die Hoheit über seine Kauffahrteischiffe innehat.

Eine weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der russischen Schifffahrt gibt Anlass zur Sorge. Es mehren sich die Hinweise auf Unfalle an Bord, die durch Sabotage hervorgerufen sein könnten. In den letzten drei Monaten wurden fünf für Russland fahrende Tanker Opfer von Unglücken. In zwei dieser Fälle könnte es sich um einen Angriff mit Haftminen gehandelt haben. Dies meldete Reuters am 24. Februar und zitierte dabei Sicherheitskreise. Demnach sollen Haftminen des sowjetischen Typs BPM genutzt worden sein, die mit Zeitzündern und Verzögerungszeiten von bis zu einem Monat versehen sind. Der Sachverhalt kann aktuell noch nicht bewertet werden, zeigt aber auf, dass es möglicherweise einen größeren Kontext gibt, in dem sich Russland und andere Akteure bewegen.

Der Wille zu handeln ist bei unseren Partnern im Ostseeraum da. Deutschland sollte sich auch hier als „Anlehnungsmacht“ anbieten, verfügt es doch als einziger Ostseeanrainer über die infrastrukturellen und personellen Voraussetzungen, um im Sinne eines baltischen Koordinators eine umfassende Sicherheit in der maritimen Domäne abzubilden. Mit Blick auf die Aufgabe des Commander Task Force Baltic ist der enge Schulterschluss zwischen den westlichen Ostseeanrainern gegeben – eine, wenn nicht gar die entscheidende Voraussetzung dafür. Was in Deutschland herausfordernd bleibt, ist die Verantwortungsdiffusion zwischen den zuständigen Behörden. Und die Streitkräfte bewegen sich in einem Dilemma. Wir versuchen, mit militärischen Mitteln zutiefst zivile komplexe Problemstellungen zu lösen. Insofern ist hier vor allem in Deutschland die Umsetzung des politischen Willens in behördliche Strukturen und Aufgaben gefragt. Die Deutsche Marine spielt hierbei eine Rolle: Seeraumüberwachung, Informationsaustausch, Amtshilfe mit Tauchern und Unterwasserdrohnen, Analyse des Geschehens und die Führung derartiger Einsätze fordern uns schon heute.

Als Leser des marineforums können und sollten wir daher an der Diskussion mitwirken, sodass unser nautischer Sachverstand gehört wird. Zu den Zielen russischer Informationsoperationen gehört nämlich auch, dass Zweifel gesät werden: Russland genügt es, wenn wir unseren eigenen Behörden nicht vertrauen, es muss gar nicht erreichen, dass wir uns Moskaus Sicht der Dinge zu eigen machen. Dem können und müssen wir alle entgegenwirken. Betrachten wir die Argumente und folgern wir daraus, dann benennen wir die Urheber, denn es gilt unverändert: Gauner muss man Gauner nennen. Oder, wie Axel Stephenson auf marineforum.online/ schrieb:

Einen tonnenschweren Anker ausrauschen zu lassen beziehungsweise den ganzen Anker zu verlieren, das passiert nicht einfach so – völlig ungewollt, unbemerkt und total stillschweigend!

– ebenso wenig, wie man „einen Kampfpanzer auf dem Marktplatz von Osnabrück“ übersehen würde, um es mit den Worten des Inspekteurs der Marine zu sagen.

Alexander Rosemann