Mit der Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung ändert sich für die Deutsche Marine nicht nur das Haupteinsatzgebiet. Nötig ist auch eine Anpassung der operativen Offizierausbildung.

Das auf dem Lissabonner Gipfel 2010 verabschiedete strategische Konzept der NATO stellte fest, dass „im euro-atlantischen Raum Frieden herrscht“. Die Beziehungen zu Russland waren durch Dialog gekennzeichnet und die Aufmerksamkeit der Bundeswehr lag in erster Linie auf dem Afghanistaneinsatz. Insgesamt waren die Streitkräfte vor allem in ihrer Funktion als Krisenmanager weltweit gefragt. Für die Marine trat daher die Fähigkeit zum dreidimensionalen Seekrieg gegenüber Einsätzen des Internationalen Krisenmanagements (IKM) in den Hintergrund. Dementsprechend konzentrierten sich auch Übungen und Ausbildung auf Einsätze zur Seeraumüberwachung, dem Unterstützen von Embargos oder Einsätzen zur Piratenabwehr.

Seitdem hat sich die Sicherheitslage massiv verändert. Schrittweise wurde die Bündnisverteidigung und Abschreckung (Deterrence and Defence Initiative des SACEUR in 2020) forciert und die Deutsche Marine hat die dreidimensionale Seekriegführung im Sinne einer Abwärtskompatibilität – „Wer Krieg kann, kann auch Piraten jagen“ - wieder verstärkt in den Fokus gerückt.

Spätestens der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ab dem 24. Februar 2022 stellt aber eine sicherheitspolitische Zäsur dar. Die NATO rückt mit dem beim Gipfeltreffen in Madrid im Juni 2022 verabschiedeten neuen strategischen Konzept die Bündnisverteidigung und Abschreckung wieder ins Zentrum. Dies wird auch in der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung „Wehrhaft. Resilient. Nachhaltig. Integrierte Sicherheit für Deutschland“ deutlich. Die Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) einschließlich des Beitrags zur Abschreckungsfähigkeit der Allianz wird als Kernauftrag der Bundeswehr benannt. Diesem müssen sich alle anderen Aufgaben unterordnen.

Im April 2022 hat der Inspekteur der Marine mit seiner Absicht (Commander’s Intent) die konsequente Ausrichtung der Marine auf die Landes- und Bündnisverteidigung und als Haupteinsatzgebiet die Nordflanke mit den sich anschließenden wichtigen Seeverbindungswegen über den Atlantik festgelegt. Hierauf gilt es, sich in Ausrüstung, Ausbildung, Führung und Übungsbeteiligungen einzustellen.

Diese Schwerpunktverlagerung von IKM zu LV/BV hat sich diesen September in der von Deutschland geplanten und geführten internationalen Großübung „Northern Coasts 23“ in der Ostsee unter Beteiligung von rund 3.200 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern deutlich widergespiegelt. Die Übung blieb auch der Bevölkerung nicht verborgen. Flugzeuge, wie den mit Kipprotoren ausgestatteten Senkrechtstarter V-22 Osprey des US-Marine Corps, sieht man an der Ostseeküste nicht alle Tage. Im Mittelpunkt von „Northern Coasts 23“ standen der dreidimensionale Seekrieg und das Wirken von See an Land.

Dies bedeutet für die im Bereich Operationsdienst verwendeten Offiziere der Deutschen Marine, dass diese ihr eigenes Waffensystem im Gefecht in LV/BV-Szenarien sicher beherrschen und dimensionsübergreifend sowie multinational denken, planen und handeln können. Zur anforderungsgerechten Vorbereitung auf diese Aufgabe bedarf es einer hochwertigen und möglichst realistischen Ausbildung. Diese erfolgt im Rahmen eines in der Deutschen Marine traditionell als B-Lehrgang bezeichneten Trainings an der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Im Rahmen dieser Ausbildung werden die Offizierinnen im Anschluss an ihre erste Offizierverwendung für die Herausforderungen des Gefechts, herausgehobene Führungspositionen an Bord und die Planung von Operationen qualifiziert.

Kern der Ausbildung des B-Lehrgangs war und ist die umfassende Vermittlung der verschiedenen Facetten der Seekriegführung. Allerdings wurden dabei im Laufe der Jahre je nach wahrscheinlichem Einsatzprofil unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. So standen lange Zeit die für IKM-Missionen relevanten Themen und Einsatzgebiete im Fokus der Ausbildung. Gleichzeitig wurden waffenspezifische Anteile gestärkt und gemeinsame operative Anteile gekürzt, um schnell Personal an Bord verfügbar zu machen. Von ehemals zwölf gemeinsamen Monaten blieben drei. Dies entspricht jedoch nun nicht mehr den aufgrund der heutigen Bedrohungsrealität im Ostseeraum und an der Nordflanke des Bündnisgebietes notwendigen Anforderungen an die Ausbildung des entsprechenden Personals.

Aus diesem Grund hat der Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte die Unterabteilung Ausbildung des Marinekommandos angewiesen, gemeinsam mit den Einsatzverbänden und der Marineoperationsschule die operative Ausbildung zu überprüfen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ziel ist es, unsere Offiziere zu befähigen, im Gefecht erfolgreich zu bestehen und dieses gewinnen zu können. Im heutigen hochvernetzten Operationsumfeld ist dafür ein größeres gemeinsames taktisch-operatives Verständnis unabdingbar.

Hierfür werden zukünftig die Ausbildungsanteile, welche die gemeinsame taktische Basis legen, von drei auf vier Monate verlängert, da die erforderlichen Grundlagen durch Weiterentwicklung der einzelnen Seekriegsarten umfangreicher geworden sind. Um in die darauf aufbauende zweimonatige taktische Phase, die größtmögliche Kenntnis über den richtigen Ansatz der eigenen Einheit im Wirkverbund einbringen zu können, wird zudem ein waffenspezifischer Anteil zwischengeschaltet.

Dabei bildet der Grundlagenteil die Basis, um Kenntnisse über Seekriegsarten und operative Funktionen zu vermitteln, mit denen die Offiziere bisher wenig befasst waren. Dies schließt unter anderem Logistik, Führungsfähigkeit, Unter- und Überwasserkriegführung, Seekriegführung aus der Luft und von See an Land mit ein. Im Sinne der kompetenzorientierten Ausbildung (KOA) bedeutet dies, dass beispielsweise eine Ubootfahrerin in dieser Phase als Expertin für diesbezügliche Unterrichtungen zur Verfügung steht, gleichzeitig aber vom Wissen ihrer Kameraden profitiert.

Die in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu verschiedenen Verbänden und deren spezifische Bedarfe differenziert ausgestaltete Ausbildung hat zum Ziel, Offiziere in der Tiefe der Besonderheiten ihres eigenen Waffensystems weiterzubilden und mit neuesten taktischen Entwicklungen zu befassen.

Dies stellt sicher, dass diese das für eine Teilnahme an der nun folgenden taktischen Phase erforderliche Wissen erlangt haben und hierdurch zu deren Erfolg der beitragen. In dieser Ausbildungsphase werden vermittelte Inhalte, Erfahrungen der Teilnehmenden, neue Ansätze der wehrtechnischen Forschung mit aktuellen Erkenntnissen des Militärischen Nachrichtenwesens über die Fähigkeiten des Gegners verknüpft. Damit erhalten die Offizierinnen eine solide taktische Bewertungsgrundlage, um in Planübungen und im Rahmen von Wargaming fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dazu werden die Unterrichtungen an der Marineoperationsschule durch Vorträge bei externen Stellen ergänzt. So sind Anteile durch das Ausbildungszentrum Uboote, das Ausbildungszentrum Mine, das Seebataillon, das Kommando Spezialkräfte Marine, das Hydroakustische Analysezentrum der Marine, das Zentrum Einsatzprüfung und durch wehrtechnische Dienststellen als feste Bestandteile in diesen Ausbildungsabschnitt integriert.

Um den Fokus nicht nur in den theoretischen Unterrichtungen verstärkt auf LV/BV auszurichten, werden auch alle praktischen Übungen im Simulator, das Wargaming und der operative Planungsprozess auf die hauptsächlichen Einsatzräume der Deutschen Marine, die Ostsee und die Nordflanke, ausgerichtet. Geübt werden realistische Szenare im Rahmen von LV/ BV.

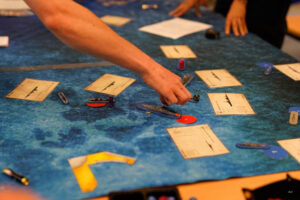

Wie schon erwähnt soll – wie auch in den Deutschen Streitkräften insgesamt – die Methode des Wargaming verstärkt in der Ausbildung der Marine genutzt werden. Vorreiter sind hier bislang die Führungsakademie der Bundeswehr oder auch die Offizierschule der Luftwaffe.

Durch die Nutzung der Methoden des Wargaming soll die Fähigkeit des Führungspersonals zur erfolgreichen Entscheidungsfindung verbessert werden. Durch Vereinfachung und Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge, gepaart mit Spielelementen, kann Wargaming viele Lern- und Lehrsituationen sinnvoll und nachhaltig ergänzen. Wargaming passt sich zudem hervorragend in die erfolgende Umstellung des Trainings auf KOA ein; es weckt das Lernbedürfnis und stärkt die individuelle Handlungskompetenz.

Nach Beendigung der taktischen Phase verlassen die Trainingsteilnehmenden die Marineoperationsschule in Richtung ihrer künftigen Einheiten und Verbände. Für „Fregatten- und Korvettenfahrerinnen“ schließt sich ein weiteres 4 Monate umfassendes Vertiefungsmodul an, so dass deren gesamte Ausbildung künftig 13 Monate in Anspruch nehmen wird. Hier wird im Schwerpunkt mittels praktischer Übungen der dreidimensionale Seekrieg weiter vertieft. Das Modul schließt mit einer typspezifischen Systemausbildung – je nach künftigem Waffensystem – ab. Dadurch wird das Erlernen der Einsatzgrundsätze und -verfahren mit der Vermittlung der zwingend notwendigen Anlagen- und Systemkenntnisse zielführend verknüpft.

Mit der Anpassung des B-Lehrgangs werden die „operativen Offiziere“ der Marine zukünftig umfassend dazu in die Lage versetzt ihr eigenes Waffensystem im dreidimensionalen Seekrieg sicher zu beherrschen und mit einem umfangreichem Wissen über taktisch-operative Zusammenhänge, eigene wie auch Seekriegsmittel verbündeter Kräfte und der potentiellen Gegner, die im Gefecht notwendigen Effekte zu erzielen und ihre Vorgesetzten beim Ein- und Ansatz der Kräfte zielgerichtet zu beraten.

Fregattenkapitän Dr. rer.nat. Connie Walther ist Angehörige der Abteilung OP MilGeo im Marinekommando Rostock.

Christian Moritz und Daniel Wolter